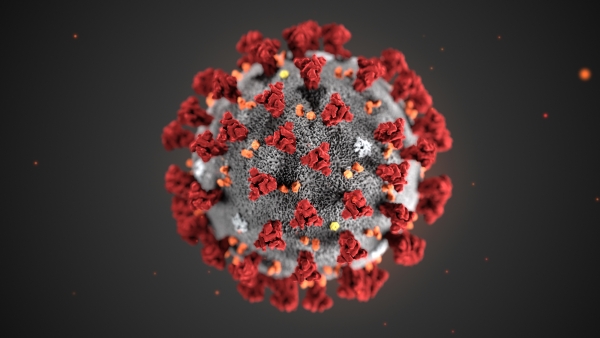

요새 코로나 바이러스 때문에 바이러스, 박테리아(세균)과 같은 용어들을 자주 듣게 되는데, 바이러스와 박테리아는 비슷하게 느껴지지만 상당히 다른 생명체이다. 세균은 박테리아와 같은 의미의 단어이다.

바이러스는 무생물, 박테리아는 생물?

바이러스와 세균은 모두 미생물에 속하며, 미생물은 말 그대로 맨눈으로는 볼 수 없을 정도로 작은 생물을 의미한다. 보통 0.1mm 이하의 생물을 가리킨다

미생물의 종류는 다양합니다. 우리가 흔히 세균이라고 부르는 박테리아와 조류(algae), 고세균(archaea), 곰팡이와 같은 균류(fungi)와 효모(yeast)와 바이러스(virus) 등이 모두 미생물이라고 할 수 있다.

바이러스와 박테리아의 가장 큰 차이는 스스로 생명활동을 하며 살아갈 수 있느냐 없느냐 하는 것이고, 그것은 구조적인 차이에 기인한다.

우선 박테리아는 하나의 세포로 이루어진 단세포 생물이지만, 스스로 살아갈 수 있도록 기관을 갖추고 있습니다. 즉, 양분을 먹고 스스로 유기물을 만들어 살아가면서 번식할 수 있는데, 이를 위해서는 핵, 미토콘드리아, 세포막과 같은 완벽한 세포의 구조를 갖고 있어야 한다.

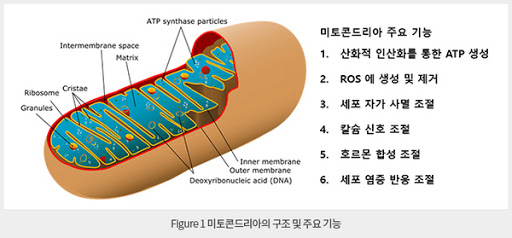

여기서 사실 바이러스와 가장 중요한 차이를 만들어내는 것은 1) 미토콘드리아이와 2) 리보솜이다.

미토콘드리아는 세포내의 호흡과 에너지 대사를 담당하는 기관으로 이 미토콘드리아가 있기 때문에 스스로 에너지를 만들고 살아갈 수 있는 것이다.

그리고 먼 옛날에 세포가 만들어지기 전 원형질 상태에서는 다른 생명체였다가 세포내로 편입된 것으로 보고 있다. 미토콘드리아가 없이도 살아갈 수 있는 바이러스의 존재가 그 증거이다.

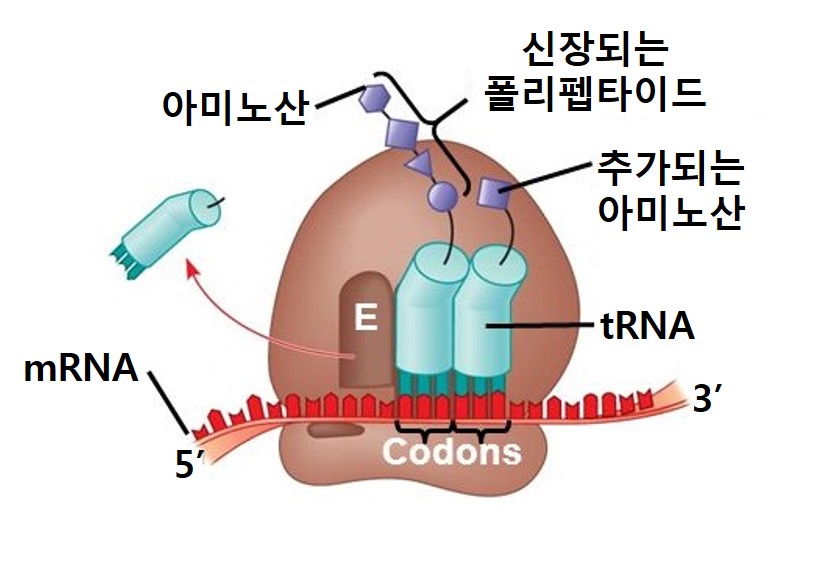

하지만 바이러스는 다릅다. 바이러스는 DNA와 RNA와 같은 단백질을 구성하는 요소로 이루어진 단순한 구조를 하고 있다. DNA는 생물의 유전정보를 갖고 있으며, 동시에 단백질을 만들어는 기초 재료가 되는 것이다. 대부분의 생물들은 DNA 속 유전정보를 바탕으로 리보솜과 같은 기관들을 이용해 필요한 단백질을 만들어낸다. 하지만 바이러스는 리보솜과 같은 기관이 없기 때문에 스스로 필요한 에너지나 유기물을 만들어낼 수 없는 것이다.

그래서 바이러스는 온전히 생물의 범주에 속하지 못한다. 혼자서는 살아갈 수 없고 숙주가 되는 생물이 있을 때에만 그 생물의 힘을 빌어 증식할 수 있다. 그래서 바이러스를 생물체가 아닌 ‘입자’와 같은 존재로 분류하기도 한다다.

게다가 크기도 차이가 난다. 박테리아는 보통 수 마이크로미터(㎛, 100만 분의 1m)의 크기로, 광학현미경으로 볼 수 있습니다. 하지만 바이러스는 이보다 훨씬 작아서 큰 것도 수백 나노미터(㎚, 10억 분의 1m) 크기로, 전자현미경으로만 볼 수 있다.

병원성 세균 연구의 시작, 탄저균

세균에 대한 연구는 1600년대 후반 네덜란드의 안톤 반 레벤후크가 현미경을 이용해 눈에 보이지 않는 세균과 미생물을 관찰하기 시작하면서 시작되었다. 이후 1850년, 가축에서 질병을 일으키는 세균으로 탄저균이 최초로 발견되고, 로베트르 코흐가 이를 연구하게 된다. 당시에 가축과 사람에게 감염이 되는 탄저병은 농촌의 골칫거리였기 때문이다.

그리고 1876년, 마침내 코흐가 탄저균의 병원성을 밝혀내면서 세균학은 발전의 계기를 맞게 된다.

탄저병은 BC 5000년 경 이집트와 메소포타미아 시대의 기록물을 시작으로 BC300년 경 히포크라테스도 이 병에 대한 기록을 남길 정도로 그 역사가 오래됐다. ‘탄저(Anthrax)’라는 이름은 이 병에 걸리면 감염된 부위가 검게 변하기 때문에 석탄이나 숯을 뜻하는 그리스어인 ‘anthrakis’에서 유래되었다.

흙속에서 사는 탄저균(Bacillus anthracis)은 서식 환경이 마땅치 않으면 포자를 형성하는 특징이 있다. 보호막과 같은 껍질을 만들고 휴면상태로 지내다가, 소나 양과 같은 동물이 먹게 되면 몸속으로 들어가 병을 일으킨다. 이때 사람도 감염된 가축의 배설물이나 사체, 흙 등을 만지거나 공기 중의 탄저균이 호흡기를 통해 들어올 때 감염될 수 있다.

자연적으로 발생하는 탄저병은 95% 이상이 대부분 피부에 감염되는 피부탄저로, 치료하면 사망자는 거의 발생하지 않는 것으로 알려져 있다. 또 사람끼리의 감염도 일어나지 않는다고 한다.

하지만 호흡기 탄저는 좀 다르다. 공기 중에 있던 포자가 호흡기를 통해 폐로 들어갈 경우 청색증이나 호흡곤란 등으로 1~2일 안에 사망할 수도 있기 때문이다.탄저균은 포자 상태로 만들면 흰색 가루 형태가 되는데, 주변 환경에 따라 10년 이상의 긴 시간을 이 상태로 살아갈 수 있다.

이런 특성과 함께 흔하지는 않지만 1) 호흡기 탄저의 경우 사망률이 90% 이상이고, 2) 미생물에 대한 지식이 있는 사람이라면 흙에서 탄저균을 분리하고 배양할 수 있다는 점, 그리고 3) 적은 양으로도 많은 사람을 감염시킬 수 있다는 점 때문에 탄저균은 오늘날 생화학 무기로 악용이 우려되는 대표적인 사례가 되었다.

바이러스, 담배에서 최초로 발견되다

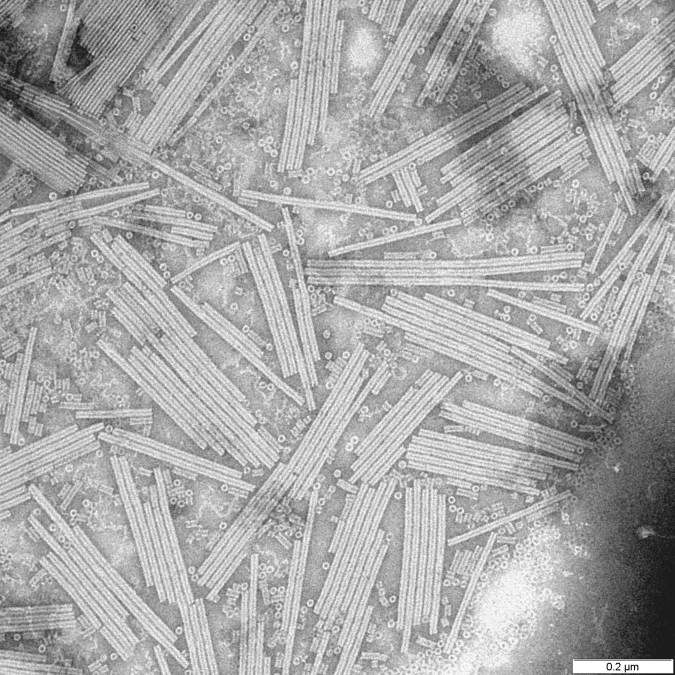

인류가 최초로 발견한 바이러스는 ‘담배모자이크 바이러스(TMV, Tobacco Mosaic Virus)'이다.

1883년 아돌프 마이어가 담배모자이크병이 식물 사이에 전염이 된다는 것을 알아낸 이후, 과학자들은 세균을 걸러내는 필터를 써도 이 병의 원인이 걸러지지 않는다는 것을 알게 된다. 세균보다 더 작은 무언가가 존재한다는 뜻이다. 실험을 반복한 끝에 1935년, 웬델 M. 스탠리가 세균보다 훨씬 작은 이 바이러스를 전자현미경으로 관찰하게 된다.

담배모자이크 바이러스에 감염되면, 식물의 잎이나 꽃 등에는 화상을 입은 것처럼 갈색 반점이 나타나게 된다. 식물이 죽지는 않지만, 제대로 성장하지 못하게 돼서 수확량에 큰 영향을 끼치지요. 이름이 무색하게 담배뿐만 아니라 토마토, 가지, 고추 등 무려 199종의 식물에 병을 일으킨다고 알려져 있다.

앞서 말한 것처럼 바이러스의 구조는 단순하다. 담배모자이크 바이러스도 기다란 막대 모양에 주요한 두 개 부분으로 이루어져 있다. 바로 RNA와 그 주변을 둘러싸고 있는 외각 단백질인 캡시드(capsid)이다.

여기서 RNA는 단일 가닥 형태로, 단백질 안쪽에서 나선형을 이루고 있다. 이 RNA가 식물세포 속으로 들어가면 혼란을 일으키게 되고, 결국 식물이 바이러스 단백질을 생산하도록 만든다.

이렇게 만들어진 단백질과 RNA로 새로운 바이러스가 조립되고, 이것이 세포 밖으로 나와 다른 부위나 다른 식물로 바이러스가 계속 퍼지게 되는 것이다.

[참고문헌]

www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1033586/?page=1

http://cdc.go.kr/CDC/cms/content/mobile/72/12372_view.html

http://idgateway.wustl.edu/weil/kaufmann%20schaible.pdf

www.britannica.com/science/bacteria#ref272356

www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1769905/

www.britannica.com/science/virus

뜨리스땅

구독과 공감, 댓글은 힘이 됩니다.

'바이오, 의학, 제약' 카테고리의 다른 글

| 코로나 바이러스 진단키트 & 진단법 완벽 정리 (0) | 2020.05.14 |

|---|---|

| RNA 기반 백신 - Moderna (0) | 2020.05.14 |

| 코로나 바이러스 치료제 - 국내 제약사 관련 사항 및 주가 변화 (0) | 2020.05.14 |

| 코로나 바이러스 치료제 개발 및 허가 현황 (0) | 2020.05.14 |

| 코로나 바이러스 백신 개발 전략 - RNA 전사의 방해 (0) | 2020.05.10 |

댓글