원가 상승과 선가

조선사 입장에서 원가 상승은 협상테이블에서 배값을 올리는 가장 좋은 근거가 된다. 원가 상승으로 마진 압박이 생기겠지만 원가를 얼마나 선가에 전가 시킬 수 있는지에 따라 향후 수익성이 결정된다.

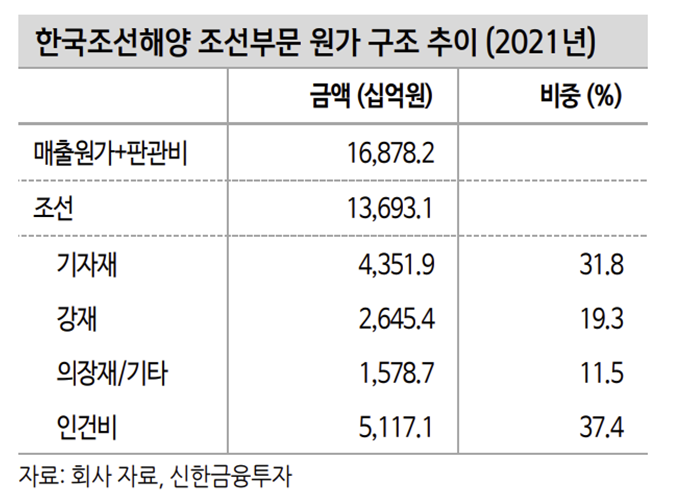

조선사 원가는 크게 후판, 기자재, 인건비(외주가공비 포함)로 나눠볼 수 있다. 한국조선해양의 2021년 원가내역 중 조선부문을 보면 대략적인 비율이 재료비가 63%, 인건비가 37% 정도이다

전체를 100%로 봤을 때 재료비 중 기자재가 32%, 강재 19%, 의장재/기타 11% 순 이다. 통상 강재 가격을 가장 중요한 지표로 보는데 기자재에도 강재가 반영되고 다른 원자재도 강재 가격과 연동되는 것으로 생각해볼 수 있기 때문이다.

조선사에 쓰는 강재는 주로 후판이다. 후판은 두께 6mm 이상의 두꺼운 철판이며 조선업에서 강재를 말할 때 후판으로 통칭하기도 한다

강재는 1년에 2번, 상반기와 하반기에 조선사와 철강사가 기본 물량에 대한 단가 협상을 하게 된다. 반면 기자재는 많은 협력업체들과 개별 협의가 진행되고 원가 변동 과 시차가 있을 수 있어 강재 가격이 지표 역할로 더 중요시 된다.

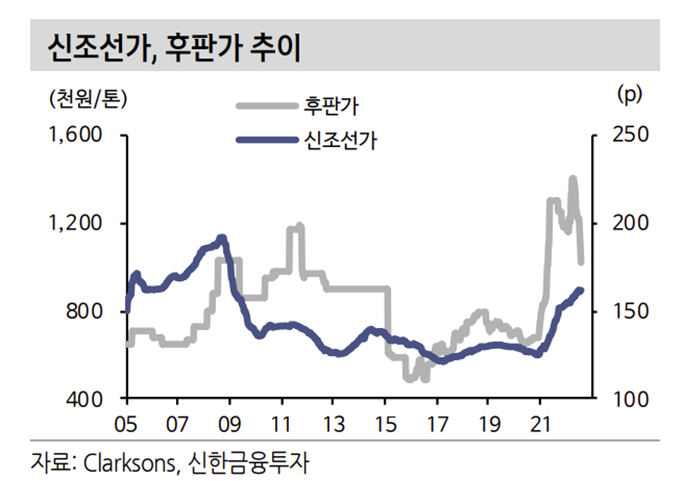

조선사 입장에서 강재가는 장기에 걸친 완만한 상승이 가장 좋은 시나리오이다. 강재가가 예측이 가능한 범위에서 상승하면 조선사는 완만한 선가 상승의 근거로 사용할 수 있고 원가관리 측면에서도 안정성을 누릴 수 있다.

문제는 강재가가 급등하는 구간인데 조선사는 원가 상승에 따라 단기적으로 손실을 감내할 수 밖에 없다. 강재가 상승은 선가 상승으로 연결되지만 강재가 상승만큼을 반영하려면 시차가 필요하다.

강재가가 상승하면 당분기 뿐만 아니라 향후 건조물량 전체에 대한 예정원가가 상승하고 기존 예측 대비 달라진 부분을 충당금으로 반영해 회계적 손실이 커진다. 다만 이는 회계적 손실이며 당장의 현금 유출의 의미하지는 않는다

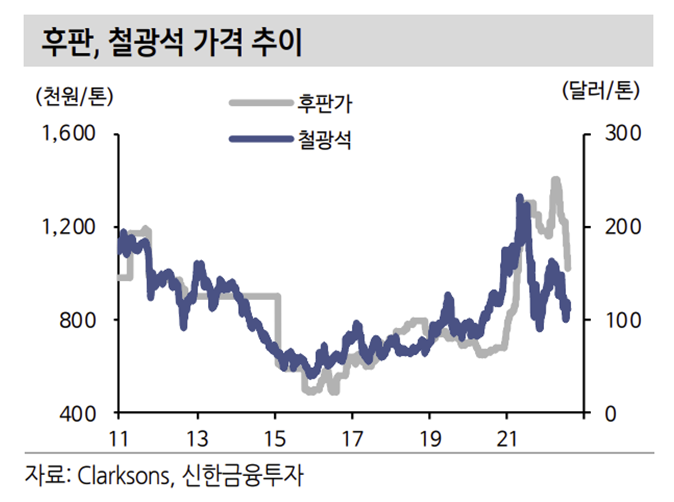

조선사와 철강사의 후판가 협상 결과는 외부에 공개되지 않는다. 통상 물량이 많아 유통가에서 몇 퍼센트를 할인 받는 걸로 인식된다. 2021년 2분기 후판 유통가는 1 분기 평균 860원에서 1,300원으로 51% 급등했다. 조선사들은 하반기 후판가 협상과 관련 대규모 충당금을 잡았고 여파는 지금까지도 지속되고 있다.

공식적인 강재가 전망치는 없지만 최근 철광석 가격은 톤당 109달러로 연중 고점이 었던 4월 평균 155달러 대비 42% 하락했다. 후판 유통가도 톤당 4월 평균 140만원 에서 최근 102만원 -27% 하락했다.

최근의 경기 둔화 움직임을 감안하면 철광석 가격은 하향 안정화되고 후판가는 시차를 두고 추가 하락할 것으로 예상된다. 후판가 하락은 선가 측면에서는 원가 하락 요인이라 부담으로 작용할 수 있다.

그러나 조선사 입장에서는 후판가 안정화는 그동안 단기 급등하며 대규모 손실을 초래한 상황이라 이익을 정상화하는 과정으로 볼 것이다. 높은 후판가 상황에서 선가를 충분히 올리지 못한 측면과 공급 CAPA와 경쟁강도를 감안하게 될 것이다.

조선사는 협상이 완료되지 않더라도 보수적 회계원칙에 따라 거래되는 후판가와 협상 분위기를 감안해 예상 충당금을 당해 분기에 선반영한다

후판 이외 기자재 구입비용과 외주가공비를 포함한 인건비는 여전히 상승부담이 있다. 기자재 구입비용에는 원재료와 협력업체 인건비가 포함될텐데 원재료는 후판에 연동한다고 보면 결국 인건비 상승이 원재료만큼 중요한 이슈이다.

최근 대두되었던 하청노조 파업과 직간접 인건비 문제는 결국 조선사가 돈을 못 벌 고 있기 때문에 발생한다. 분배에 대한 형평성 문제도 있겠지만 기본적으로 인심이 날 곳간이 없는 것이다.

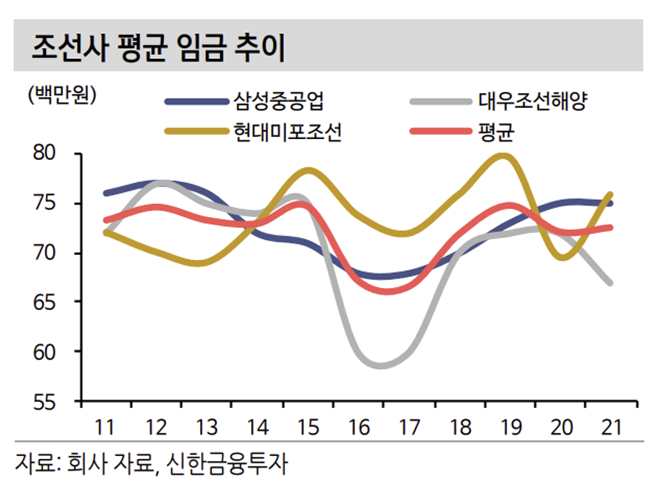

주요 조선사들의 최근 1인당 평균 임금은 과거 10년 평균 수준이다. 2011년부터 보면 업황에 따라 변동하고 최근에는 증가 추세에 있다. 최근 흐름은 인건비의 추가적 상승이 지속될 것으로 보인다. 조선사 실적 개선과 함께 인건비 증가는 지속되겠지만 이 부분은 선가 상승의 근거로 작용할 수 있다.

공급 CAPA의 제약

조선사는 하루 아침에 생기지 않고 CAPA를 늘리는데도 시간이 걸린다. 업황이 상승기로 접어들었지만 과거의 하락 사이클 경험으로 모든 조선사가 CAPA 확대에 보수적인 시각을 유지하고 있다.

각 조선사의 공급 CAPA는 같은 부지라고 하더라도 설비와 인력, 건조 선종 비율 등에 따라 유동적이다. 각 사의 공급 CAPA의 대용치로 수주에서 인도까지의 시차를 적용해 본다. 수주-인도 시차는 조선소가 각 시기의 CAPA를 감안해 협의를 하기 때문에 현재 CAPA 상태를 잘 보여주게 된다.

조선사는 같은 부지를 유지하더라도 각 시기마다 수주 물량을 감안해 인력과 기계설비를 변동시킨다. 조 선사의 정확한 CAPA는 시점에 따라 유동적이다. 납기 스케줄의 경우 조선사는 생산 극대화를 위한 효율적 관리에 최선을 다할 것이므로 CAPA의 대용치로 적절하다고 본다.

국내 조선 4사(현대중공업, 현대삼호중공업, 삼성중공업, 대우조선해양)의 2022년 수주 받은 선박의 평균 인도기간은 39개월로 3년을 상회 한다. 평균 인도기간이 3년을 상회한 것은 호황의 끝자락이었던 2008년 이후 처음 있는 일이다. 최근 납기가 긴 LNG운반선 수주가 많은 영향도 있겠지만 수주잔고가 차면서 모든 선종의 납기 스케줄이 길어지고 있다.

중소형 선박을 만드는 현대미포조선의 경우도 2022년 평균 인도기간이 28개월로 2015년 이후 최고치다. 중국 CSSC 그룹)도 평균 36개월의 인도기간을 보이는데 조선 4사와 동일하게 2008년 이후 최고치이다.

조선 4사 모두 LNG선은 2026년, 컨테이너선은 2025년 인도 물량의 수주를 받고 있다. CSSC(중국 최대 선박그룹으로 대련조선, 후동중화, 장난조선 등이 속해 있다)도 최근 2026년 인도하는 컨테이너선을 수주 받은 바 있다. 상대적으로 납기가 짧은 현대미포조선도 최근 2025년 인도 P/C선을 수주 받았다.

조선사별로 쌓여 있는 잔고에 따라 수주가 준다고해도 향후 2~3년의 실적 성장을 보장 받았다. 선가 상승에 긍정적인 요인이다.

경쟁강도는 여전히 한-중의 고유영역으로 제한적

전체 발주시장에서 경쟁강도는 약해지고 있다. 먼저 일본의 경우 1996~2005년 전 체 발주시장 평균 점유율이 32%에서 2022년 현재는 7%까지 하락했다. 같은 기간 한국과 중국의 합산 점유율은 42%에서 89%로 높아졌다.

전체 발주 선박의 평균 크기는 1996~2005년 척당 14천 CGT에서 2022년 33천 CGT까지 커졌는데 일본은 투자 도태와 인력 고령화로 사실상 조선 경쟁에서 이탈 했다. 중국과의 경쟁이 지속되고 있는데 중국과 한국은 주력 선종 시장이 다르다.

중국이 2022년 수주 받은 선박의 평균 크기는 26천 CGT로 한국의 55천 CGT 대비 절반에 불과하다. 2022년 수주 규모도 한국은 11.1백만 CGT, 중국은 10.1백만 CGT로 한국이 앞서고 있다.

한국은 고부가가치 대형선이 주력인 반면 중국은 가격을 무기로 다양한 크기의 선종을 수주한다. 중국의 기술적 추격에 대해 많은 논의가 있지만 이는 해묵은 논점이다. 기술격차는 지속되고 한국의 점유율은 오히려 증가 추세에 있다. 환경규제와 해운업 경쟁 심화로 기술 경쟁력이 더 중요해졌기 때문이다.

주요 조선사의 점유율 상승, 한-중 Big 6 점유율 50% 도달

대형 조선사 위주로 수주의 쏠림이 심해졌다.

2021년은 컨테이너선과 LNG운반선을 중심으로 대규모 발주가 이어졌다. 전세계 선박 발주는 5,149만CGT로 전년비 107% 증가했다. 그러나 초호황이었던 2007년 의 9,339만CGT 대비로는 55% 수준에 그친다.

호황기 대비 전체 발주는 줄었지만 한-중 Big 6 조선사의 2021년 수주량은 2,550 만CGT로 2007년 2,374만CGT를 초과하며 역대 최대 수주를 기록했다. 그사이 Big 6의 시장점유율은 2007년 25%에서 2021년 50%로 급증했다.

Big6(국내의 현대중공업, 현대삼호중공업, 삼성중공업, 대우조선해양, 현대미포조선과 중국 최대 조선그룹 CSSC)의 2022년 최근까지의 수주도 1,554만CGT로 호황기의 전반전이었던 2003~ 2005년의 평균 발주량 1,435만CGT를 이미 8% 초과 달성했다. 반면 2022년 전세계 발주량은 2,395만CGT로 2003~2005년 평균 발주량 4,494만CGT 대비 53% 수 준에 불과하다. 상위업체 점유율 상승이 지속된 영향이다.

2003~2007년 상승기에는 호황이 지속되며 조선사들이 난립해 경쟁이 강화된 바 있다. 워낙 많은 선박 발주가 쏟아지니 수리조선소도 건조를 시작했고 신생 조선소도 신규 수주를 받는 것이 어렵지 않았다.

이후 오랜 하락 사이클로 조선업의 구조조정이 지속되었다. 국내에서도 STX, 한진 중공업, 성동조선, SPP조선과 같은 규모와 실력을 갖춘 조선소들마저 사세가 기울었다. 조선업에 대한 신규투자도 극도로 제한되었다.

아울러 해운업도 규모의 경제로 선박의 크기가 커졌고 기술적 요구도 높아졌다. Big6의 건조선박 척당 크기는 2007년 3.6CGT에서 2022년 5.6만CGT로 57% 가량 커졌다. 대형 선박건조를 위해서는 일정 수준 이상의 도크와 설비를 갖춰야하기에 조선업에서도 규모의 경제가 중요해졌다.

과거와 같은 초호황이 없더라도 구조조정이 일단락된 조선업은 지금처럼 상위 조선사 위주로의 쏠림이 계속될 것이다. LNG운반선이나 대형 컨테이너선 같은 고난이도의 건조 선박 발주 증가는 신규업체 진입을 원천차단하는 역할을 한다.

앞으로 환경규제가 강화되면 해운사들 입장에서는 선박 관리를 위해 투입해야 하는 기본비용이 커지게 된다. 몇 척의 선박으로 영업을 하던 작은 해운사의 구조조정이 가속화되어 상위 해운사의 점유율이 증가할 것으로 전망된다. 이 또한 기존 업력이 길고 상위 해운사와 협업 경험이 많은 대형조선사의 수혜 요인이라 판단된다.

to-be continued...

출처: 신한금융투자, Clarksons

뜨리스땅

https://tristanchoi.tistory.com/317

조선업 Valuation: 선가 전망 - 1. 변수들

1. 선가에 미치는 변수들 앞서 수주 사이클에 대한 시점별 주요변수들을 살펴봤다. 지금은 조선사들의 수주가 적정수준을 채워 판매자 우위시장(Buyer’s Market)에 진입했고 아직 실적은 정상화 되

tristanchoi.tistory.com

'정유, 화학, 철강, 중공업' 카테고리의 다른 글

| 방산 기업 탐구: 현대로템 (1) | 2022.08.31 |

|---|---|

| 조선업 Valuation: 선가전망 - 3. 수요측면 (0) | 2022.08.21 |

| 조선업 Valuation: 선가 전망 - 1. 변수들 (0) | 2022.08.21 |

| 조선업 시장 리뷰: 컨테이너선과 LNG선 (0) | 2022.08.21 |

| 조선업 valuation: 사이클 상 시점별 주가 결정에 가장 중요한 변수는? (2) | 2022.08.21 |

댓글